Buku Perdagangan Maritim Dunia Islam di Pantai Barat Sumatra Abad I-IV H/VII-X M memberikan kesan yang kuat tentang wacana Islamisasi di Kepulauan Nusatara. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Jajat Burhanudin dalam bedah buku di BRIN Kawasan Gatot Subroto.

Buku ini memperkaya secara substansial historiografi Islam Indonesia dan memberi bukti-bukti kuat teori tentang proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-7 M. Teori ini sebelumnya dikemukakan oleh Hamka dan salah seorang arkeolog Uka Tjandrasasmita.

Hamka dalam Seminar Masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, menyatakan bahwa Islamisasi dilakukan oleh orang-orang Arab yang telah datang ke Nusantara sejak abad ke-7 M. Asumsi ini didasarkan pada sumber teks-teks sejarah perjalanan laut para pelayar muslim yang mencatat lokasi-lokasi yang disinggahi, termasuk di Indonesia.

Arkeolog Uka Tjandrasasmita dalam bukunya Arkeologi Islam Nusantara (2009) menyimpulkan hal serupa. Hal tersebut didasarkan pada catatan Tionghoa masa Dinasti T’ang tentang keberadaan komunitas masyarakat Arab di Nusantara.

Orang-orang Tionghoa pada masa itu (abad 7-8 M) menyebut mereka dengan sebutan Ta-Shih atau Da Shi, yang telah bermukim di pesisir barat Sumatra (Wade, 2011; Groeneveldt, 2018).

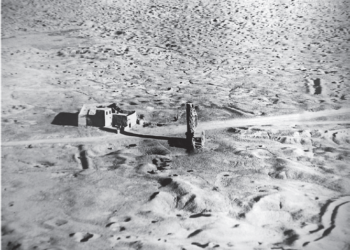

Sumber-sumber sejarah di atas menunjukkan fakta bahwa proses Islamisasi berlangsung dalam wujud kota dagang, dan temuan data-data arkeologi Situs Bongal menegaskannya. Islamisasi berlangsung melalui aktivitas kemaritiman, yang memungkinkan memfasilitasi interaksi jarak jauh antar kawasan.

Kota-kota dagang kemudian melangsungkan perkembangan intensif hingga puncaknya pada abad ke-13 ditandai dengan terbentuknya otoritas politik melalui kerajaan Samudra Pasai/Syumuttrah Pasai. Perkembangan ini teus berlanjut pada masa-masa berikutnya dan meluas di sejumlah wilayah lain di Nusantara.

Kota-kota dagang menjadi awal perjumpaan muslim dengan komunitas masyarakat di berbagai wilayah. Dan pada masa berikutnya kota-kota dagang menjadi ciri penting pengetahuan dan warisan peradaban atas dasar ajaran agama Islam.

Dengan demikian, proses Islamisasi bukan sebagai peristwa, melainkan sebagai proses sejarah yang melibatkan banyak faktor. Islamisasi masa awal inilah yang menjadi basis fondasi kuat keberlanjutan Islamisasi masa selanjutnya, yang menghasilkan bentuk-bentuk peradaban Islam di Indonesia.

Pengaruh Geopolitik Timur Tengah

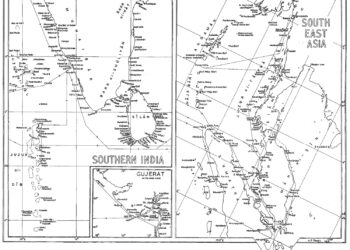

Akselerasi penyebaran agama (dakwah) dan pembebasan wilayah (futuhat) Islam di Timur Tengah berdampak luas terhadap situasi global. Penguasaan wilayah-wilayah jejaring kota pelabuhan semakin memperluas jangkauan perdagangan.

Volume kedatangan para pedagang muslim dari Timur Tengah meningkat. Kemudian menghantarkan pertumbuhan bandar-bandar dagang secara global, termasuk di wilayah pesisir di Nusantara.

Bandar-bandar kota dagang bersifat kosmopolit. Mencerminkan keterbukaan dan keberagaman komunitas masyarakat. Aktivitas pelayaran dan perdagangan juga memungkinkan beragam unsur baik latar belakang etnis maupun agama terlibat.

Sebagaimana dicatat oleh Buzurg bin Syahriar dalam ‘Ajaibul Hind dan Andre Wink bahwa orang Yahudi juga turut serta dalam perjalanan laut para pedagang muslim di kawasan Samudra Hindia.

Namun bukti-bukti yang ditunjukkan melalui sumber tertulis maupun data-data arkeologi dengan jelas menunjukkan, bahwa muslim melangsungkan peran signifikan dan sentral dalam interaksi peradaban sejak abad ke-7 M.

Jejaring pelayaran dan perdagangan maritim global oleh orang-orang muslim melangsungkan proses Islamisasi sekaligus globalisasi awal di Kepulauan Nusantara, seperti halnya bukti-bukti temuan di Situs Bongal, pesisir barat Sumatra.