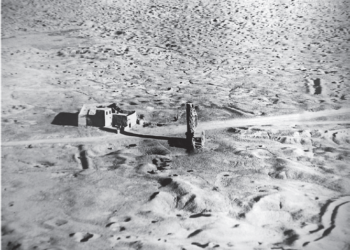

Pada permulaan periode futuhat, kota-kota Islam tumbuh dengan corak kota pertahanan. Kota-kota tersebut berfungsi sebagai pangkalan militer dan pusat administrasi bagi daerah-daerah yang baru dibebaskan. Corak pertumbuhan kota ini dalam Islam disebut Amshar, yang merupakan bentuk tunggal dari misr yang bermakna batas suatu wilayah atau batas patok tanah.

Amshar terbentuk dari gabungan keluarga dan kabilah Arab yang datang dan memutuskan untuk menetap di kota tersebut. Secara bertahap amshar akan membentuk masyarakat baru di bawah jaminan pemerintahan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat tujuh wilayah amshar yang terdiri dari Madinah, Syam, Mesir, Jazirah, Bahrain, Bashrah, dan Kufah.

Bashrah adalah salah satu amshar yang dibangun pada masa Umar bin Khattab oleh Utbah bin Ghazwan pada tahun 634 M. Utbah memimpin pasukan untuk melakukan upaya futuhat ke wilayah timur, wilayah kekuasaan Dinasti Sassaniyah Persia.

Pada awal pembentukannya, Bashrah dibangun dengan semi-permanen. Bangunan di kota ini dibangun menggunakan bahan baku non-permanen yang tumbuh di sekitarnya. Hal ini disebabkan posisi Bashrah yang pada dasarnya dibangun sebagai sebuah kawasan kamp militer, yang sewaktu-waktu diperlukan proses bongkar-pasang jika terdapat kondisi buruk atau perubahan strategi futuhat.

Dalam membangun Kota Bashrah, Utbah merancang kota dengan Masjid Jami’ sebagai pusatnya. Kemudian di sekitar Masjid Jami’, dibangun gedung-gedung pemerintahan beserta komplek hunian masyarakat. Pada setiap komplek hunian juga dibuat kawasan lapangan yang berfungsi sebagai tempat perawatan kuda-kuda perang dan lokasi pemakaman.

Selain itu dibangun pula akses jalan kota, yaitu jalan utama yang berukuran lebar 60 hasta, cabang-cabang jalan yang berukuran lebar 20 hasta, serta jalan-jalan kecil di antara komplek hunian berukuran lebar 7 hasta.

Dr. Sholeh Ahmad Ali dalam kitab At-tanzimat al-ijtima’iyah wal Iqtishodiyah fil bashrah fil qarn al awal alhijri menguraikan struktur masyarakat Bashrah pada awal pembangunannya ini. Bashrah pada abad 1 H/7 M ini dihuni oleh kalangan orang-orang Arab, budak, ‘ajam atau orang-orang Arab asing, dan kalangan pemerintahan.

Golongan orang-orang Arab ialah masyarakat Arab asli yang berasal dari Semenanjung Arab, Iraq, Bashrah, kawasan kota pelabuhan Al-Ubullah, para kerabat dan keluarga, serta orang-orang kampung pelosok. Sedangkan golongan ‘ajam ialah orang-orang non-Arab yang berasal dari luar kawasan Semenanjung Arab dan bukan berasal dari suku Arab. Orang-orang ‘ajam memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang Arab asli.

Bashrah kemudian mulai dibangun ulang sebagai kota permanen pada masa Abu Musa Al-Asy’ari. Masjid Jami’, gedung pemerintahan, dan komplek hunian dibangun ulang menggunakan bahan permanen. Bashrah juga kian tumbuh dengan pembangunan fasilitas umum kota seperti sistem irigasi dan pasar.

Kota Bashrah kian berkembangan pesat hingga masa Gubernur Ziyad Ibnu Abihi. Pada masa ini Bashrah menjadi kota penting dalam peradaban Islam. Bashrah menjadi tulang punggung perekonomian dan dijuluki sebagai Venesia Timur Tengah.

Bashrah yang terletak di tepi barat Syath al-Arab, yaitu sebuah aliran yang mempertemukan muara Sungai Eufrat dan Tigris, menjadi kawasan strategis aktivitas perdagangan. Letak geografis yang strategis ini menyebabkan Bashrah memiliki akses kanal yang menghubungkannya dengan pusat-pusat perdagangan di Teluk Persia.

Bashrah tumbuh menjadi kota pelabuhan penting dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim dunia. Bashrah berperan menyalurkan pasokan komoditas perdagangan ke Teluk Persia.

Selain sebagai kota pelabuhan dagang, sejak masa Daulah Umawiyah hingga Abbasiyah, Kota Bashrah juga berkembang sebagai pusat aktivitas intelektual Islam. Aktivitas tersebut hidup melalui kajian literatur dan tata Bahasa Arab yang mulanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mempelajari Al-Qur’an. Sedangkan aktivitas intelektual lainnya ditunjukkan oleh perkembangan historiografi Arab yang awalnya dimulai dengan kajian hadits.

Kota amshar lainnya adalah Kufah. Kufah merupakan kota amshar yang terletak 10 km di timur Laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Kota ini dibangun untuk mengatur serta mengurus daerah pembebasan. Sesuai dengan fungsi amshar dalam Islam, yaitu sebuah kota yang dibangun sebagai wilayah basis pangkalan militer sekaligus pusat administrasi bagi daerah-daerah sekitarnya yang baru dibebaskan.

Kufah dibangun dalam rangka upaya futuhat wilayah pemerintahan Islam ke sisi timur. Kota ini memiliki peran strategis dalam upaya futuhat sejak abad ke-7 M. Terutama dalam rangka upaya futuhat ke jantung wilayah kekuasaan Dinasti Sassaniyah Persia.

Kota Kufah dibangun pada masa Umar bin Khattab oleh Sa’ad bin Abi Waqqash tahun 638 M, tak lama setelah upaya perluasan ke sisi barat yaitu wilayah kekuasaan Byzantium melalui Syam dilakukan. Secara geografis Kufah terletak di sisi utara Kota Bashrah dan di sisi selatan Kota Baghdad.

Kota ini menempati kawasan tepi timur Sungai Hindiyeh yang merupakan cabang Sungai Eufrat. Pada masa Dinasti Sassaniyah berkuasa, wilayah ini bagian dari Provinsi Suristan dan didiami oleh bangsa Mesopotamia.

Wilayah Islam pada masa ini telah mencapai kawasan peradaban Persia di sisi timur dan Mesir hingga sebagian kawasan Afrika Utara di sisi barat. Besaran wilayah kekuasaan ini adalah hasil upaya futuhat yang diwariskan oleh masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin.

Upaya futuhat ini kemudian dilanjutkan pada masa Daulah Umawiyah. Pada masa ini berlangsung upaya futuhat gelombang kedua. Pada puncak upaya futuhat ini, wilayah Islam telah mampu mencapai wilayah perbatasan Cina di sisi timur dan Andalusia di sisi barat.

Pembangunan Kota Kufah diawali dengan pembangunan Masjid Jami’ sebagai kawasan pusat kota. Setelah itu didirikan kawasan gedung-gedung pemerintahan. Termasuk Dar al-Imarah (tempat kediaman gubernur) didirikan di kawasan ini.

Setelah dibangun Masjid Jami’ dan kawasan gedung-gedung pemerintahan, kemudian dibangun komplek hunian masyarakat. Di kawasan ini dibangun pula sejumlah bangunan yang digunakan untuk basis pangkalan militer dan pusat administrasi.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, Kufah menjadi lokasi ibukota pemerintahan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa Daulah Umawiyah dan Abbasiyah, Kufah tumbuh menjadi kota pusat intelektual dan kebudayaan Islam. Kufah memiliki gairah kehidupan intelektual yang tinggi yang sama besarnya dengan Bashrah.

Demikian Kufah menjadi salah satu kota terawal dalam perkembangan kota-kota Islam. Kota ini pada masa awal dibangun sebagai kota amshar. Ia berperan besar dalam upaya futuhat Islam, di mana wilayah Islam mencapai batas-batas terjauh baik di sisi timur maupun di sisi barat.

Selain itu, kota amshar lainnya yang terletak di wilayah Afrika Utara ialah Fustat. Fustat merupakan kota Islam tertua yang dibangun pada masa Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Amr bin Al-‘Ash pada tahun 21 H/641 M. Fustat juga termasuk sebagai kota-kota terawal peradaban Islam dengan corak kota pertahanan. Sebab hal ini beriringan dengan upaya futuhat wilayah Islam baik ke arah timur maupun barat. Maka Fustat adalah amshar pertama di kawasan barat, yaitu kota pusat pangkalan militer dan pusat administrasi untuk mengurus kota-kota yang baru dibebaskan.

Secara geografis Fustat merupakan kota penting seperti halnya Bashrah dan Kufah sebagai amshar di kawasan timur seperti yang dijelaskan dalam At-Tanzhimat Al-Ijtima’iyah wa Al-Iqtishadiyah fi Al-Bashrah fi Al-Qarni Al-Awwal Hijriy. Sebab Fustat yang berada di Mesir dapat membuka jalan futuhat ke wilayah Afrika Utara hingga ke wilayah basis kekuasaan Bizantium. Pada saat Fustat didirikan, Islam telah menguasai Iskandariyah, sebuah kota penting basis kekuatan militer Bizantium.

Kawasan Mesir sendiri dinilai sebagai kawasan yang strategis, letaknya cukup dekat dengan Syam dan Hijaz, memiliki tanah yang subur yang menjadi lumbung bagi Konstantinopel, dan ibukotanya yaitu Iskandariyah merupakan kawasan markas kekuatan militer angkatan laut Bizantium. Untuk membebaskan Mesir, Phillip K. Hitti dalam History of the Arabs menjelaskan bahwa Amr bin Al-‘Ash melewati jalur internasional kuno yang menghubungkan pusat-pusat peradaban paling penting pada masanya.

Amr bin Al-‘Ash pertama kali berhadapan dengan benteng pertama di al-Farama’ atau Pelusium, wilayah timur Mesir pada awal tahun 640 M. Setelah itu pasukan memasuki Bilbays dan Amr bin Al-‘Ash membawa pasukannya ke arah selatan hingga tiba di benteng Babilonia, yang terletak di tepi Sungai Nil dan di seberang Pulau al-Rawdhah. Di sekitar kawasan inilah kemudian Kota Fustat dibangun.

Di Benteng Babilonia Amr bin Al-‘Ash menunggu bantuan pasukan yang dikirimkan dibawah pimpinan Zubayr bin Al-‘Awwam untuk menghadapi pasukan Bizantium. Setelah pasukan tiba, kemudian dilakukan pengepungan yang begitu ketat terhadap Benteng Babilonia sembari melakukan penyerangan hingga ke wilayah Nikiu di sisi utara menuju Kota Iskandariyah. Dari sana pasukan muslim akan berhadapan dengan kekuatan besar markas pasukan militer Bizantium. Hingga kemudian pada tahun 641 M, Iskandariyah menjadi wilayah kekuasaan Islam melalui perjanjian yang dilakukan di Babilonia.

Penguasaan atas Mesir dengan penguasaan pula atas Iskandariyah merupakan capaian penting proses perluasan wilayah Islam masa Khulafaurrasyidin. Pada masanya kelak, yaitu pada masa Daulah Umayyah, perluasan wilayah mencapai puncaknya, yang sering disebut sebagai gelombang kedua perluasan wilayah Islam. Sehingga Islam dapat mencapai kawasan Andalusia di sisi barat.

Sejak itu kemudian Mesir menjadi wilayah kekuasaan Islam di kawasan barat. Fustat dibangun dengan Masjid Jami’ sebagai pusat kota. Seperti yang dibangun di Bashrah dan Kufah, di sekitar masjid Jami’ kemudian dibangun kawasan pemerintahan berikut Dar al-Imarah (tempat kediaman gubernur) juga termasuk berada di kawasan tersebut. Kemudian dibangun pula kawasan komplek pemukiman serta jalan-jalan kota melengkapi kawasan tersebut. Bashrah, Kufah, dan Fustat dibangun dengan rencana pembangunan yang serupa sebagai kota terawal dalam perkembangan kota-kota peradaban Islam, Arabic-Islamic Cities Building and Planning Principles (2010).

Mengetahui letak strategis Kota Fustat, Amr bin Al-‘Ash kemudian berupaya membuka jalur laut yang akan menghubungkannya langsung dengan kota-kota penting di Semenanjung Arab. Ia membersihkan kanal kuno bernama Khalij atau kanal Amir Al-Mu’minin yang terbentang hingga Heliopolis dan menghubungkan Sungai Nil di sisi utara Babilonia dengan Qulzum di Laut Merah.

Fustat kemudian berkembang menjadi Ibukota Mesir hingga pada masa Fatimiyah ibukota berpindah ke Kairo, masih di kawasan sekitar Fustat. Pada masa awal perkembangan Islam, Fustat merupakan kota penting terawal di Mesir yang menjadi pintu bagi terbukanya perluasan wilayah Islam ke bagian barat, yaitu wilayah kawasan Afrika Utara di pesisir Laut Mediterania hingga mencapai Andalusia.

Administrasi Pajak, Gaji Militer, dan Organisasi Militer pada Masa Awal Islam

Futuhat wilayah Islam melalui pembentukan kota-kota pertahanan (amshar) disertai pula dengan pengelolaan administrasi keuangan dan penguatan organisasi militer itu sendiri. Pembahasan tersebut memperdalam pemahaman tentang bagaimana proses futuhat dalam sejarah peradaban Islam masa awal. Seperti yang dibahas oleh Mehdy Shaddel dalam presentasinya di 3rd Spiced Islam International Conference 2025 berjudul “Tax Administration, Army Pay, and Military Organization in the First Islamic Centuries.”

Kajian mengenai administrasi fiskal dan militer pada masa awal Islam memperlihatkan kompleksitas struktur pemerintahan yang sedang berkembang dari bentuk sederhana menuju sistem birokratis yang lebih mapan. Selama masa abad ke-7 hingga ke-10, pembentukan sistem yang terhubung antara administrasi pajak, pembayaran gaji militer, dan organisasi angkatan bersenjata.

Berdasarkan bukti papirus dan sumber-sumber sastra dari Mesir, Iran, dan Irak, ditemukan bahwa pada masa awal Islam belum terdapat pemisahan yang tegas antara biro pajak (dīwān al-kharāj) dan biro militer (dīwān al-jund). Mekanisme fiskal dan militer berjalan secara terpadu hingga masa Abbasiyah awal, ketika struktur administrasi mengalami reorganisasi besar. Kajian seperti ini memperkaya pengetahuan penggunaan sumber-sumber dokumen melalui studi literatur dan dokumen administratif mengenai sejarah ekonomi dan kelembagaan Islam awal.

Kajian mengenai sistem administrasi dan militer pada masa Islam awal merupakan bidang yang sangat penting dalam memahami sejarah peradaban Islam pada masa awal. Pada abad ke-7 hingga ke-10 M, kekhalifahan Islam memberi fondasi dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam, meliputi Mesir, Iran, Irak, Suriah, hingga Jazirah Arab. Salah satu aspek fundamental dalam sistem pemerintahan tersebut adalah hubungan antara pajak (kharāj), gaji militer (ʿaṭāʾ), dan organisasi birokrasi pemerintahan (dīwān).

Meskipun sejumlah catatan sejarah memberikan gambaran tentang pengumpulan pajak di tingkat lokal, mekanisme penyaluran pajak ke pusat pemerintahan dan alokasi dana untuk angkatan bersenjata masih belum sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, kajian tentang administrasi pemerintahan dan organisasi militer menelusuri hubungan antara administrasi fiskal dan militer dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis dokumen primer.

Sebaliknya, pasukan militer di daerah bertugas mengumpulkan dana dari pejabat lokal, membayar diri mereka sendiri, dan mengirim sisa dana ke pusat. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan daftar resmi (kitāb/kitab) yang disahkan oleh gubernur. Hal ini menjelaskan absennya biro pajak terpisah di luar tingkat lokal. Baru pada masa Abbasiyah awal, struktur administrasi mengalami perubahan signifikan dengan pembentukan biro-biro terpisah dan berkurangnya peran fiskal mereka.

Integrasi Administrasi Pajak dan Militer pada Masa Awal Islam

Bukti dari papirus Mesir dan catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa Khilafah Rāsyidūn dan Umawiyah awal, belum terdapat pemisahan yang tegas antara biro pajak (dīwān al-kharāj) dan biro militer (dīwān al-jund). Pasukan militer di daerah bertugas mengumpulkan pajak dari pejabat atau pemilik tanah lokal, menggunakan sebagian dana untuk pembayaran gaji mereka sendiri, dan mengirimkan sisa hasil pajak ke ibu kota provinsi atau ke pusat pemerintahan.

Proses ini dilakukan berdasarkan daftar resmi (kitāb/kitab) yang berisi nama-nama penerima gaji militer. Daftar tersebut disahkan oleh gubernur setempat, yang berfungsi sekaligus sebagai otoritas administratif dan militer. Sistem ini mencerminkan model administrasi yang masih bersifat integratif dan pragmatis, dengan struktur yang menyesuaikan kebutuhan lokal dan belum mengenal spesialisasi birokrasi.

Transisi pada Masa Abbasiyah Awal

Perubahan mendasar terjadi pada masa Abbasiyah awal (abad ke-8–9 M). Peningkatan kompleksitas wilayah dan kebutuhan kontrol fiskal mendorong terbentuknya biro-biro khusus dengan fungsi yang lebih terpisah. Dalam konteks ini, dīwān al-kharāj mulai difokuskan pada urusan pendapatan negara, sedangkan dīwān al-jund menjadi institusi yang mengatur pendanaan dan logistik militer secara lebih formal.

Reorganisasi ini juga berimplikasi pada berkurangnya peran langsung militer dalam fungsi fiskal, yang sebelumnya terlibat aktif dalam pemungutan pajak. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam beralih dari model lokal yang berbasis partisipasi militer menuju sistem birokrasi terpusat dan profesional.

Pada abad-abad awal Islam, hubungan antara administrasi pajak, gaji militer, dan organisasi birokrasi menunjukkan struktur pemerintahan yang masih terintegrasi secara fungsional. Ketidakterpisahan antara dīwān al-jund dan dīwān al-kharāj menggambarkan fase awal perkembangan sistem birokrasi Islam, di mana kebutuhan militer dan fiskal dijalankan dalam satu mekanisme administratif yang sama. Transformasi menuju sistem birokrasi yang lebih terpisah baru terjadi pada masa Abbasiyah awal, yang menandai munculnya profesionalisasi administrasi kelembagaan pemerintahan Islam.

Sejarah tentang proses futuhat Islam masa awal beserta elemen-elemen mendasar yang juga turut menentukan, menunjukkan bagaimana proses pembentukan peradaban umat Islam yang lebih kompleks. Kota-kota amshar dan bagaimana pengelolaan fiskal serta pengorganisasian militer memberi gambaran penting dakwah dan pembentukan umat berlangsung dalam sejarah peradaban Islam.