Penggalian arkeologi di Situs Bongal memberikan temuan data-data baru yang penting untuk memahami kembali peran awal Sumatra dalam jejaring perdagangan maritim antarwilayah. Temuan budaya material dari konteks maritim Islam ini memberikan perspektif baru yang menantang narasi sejarah modern yang sering kali terbatas pada kerangka negara-bangsa.

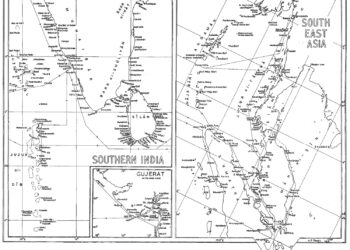

Beragam data arkeologi di Situs Bongal tersebut membutuhkan pendekatan baru dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis. Maritime Asia Heritage Survey (MAHS) mencontohkan hasil kerja pelestariannya dalam rangka mendokumentasikan dan mengarsipkan data budaya material dalam skala luas dan telah dilakukan di beberapa negara, seperti Maladewa, Thailand, dan Indonesia.

Hal ini dipresentasikan oleh Michael Feener dalam 3rd Spiced Islam International Conference 2025 dengan makalah berjudul “Material Culture in the Mapping of a Maritime Muslim World: A Case Study in Field Documentation and Open-Access Archiving.”

Pendekatan baru dalam pelestarian data arkeologi warisan budaya maritim di Situs Bongal sangat penting untuk mendukung kajian yang lebih sistematis. Khususnya tentang artefak yang berkaitan dengan pertukaran dagang dan budaya, serta memperdalam pemahaman mengenai kontribusi jejaring maritim terhadap sejarah budaya Islam di kawasan maritim Asia.

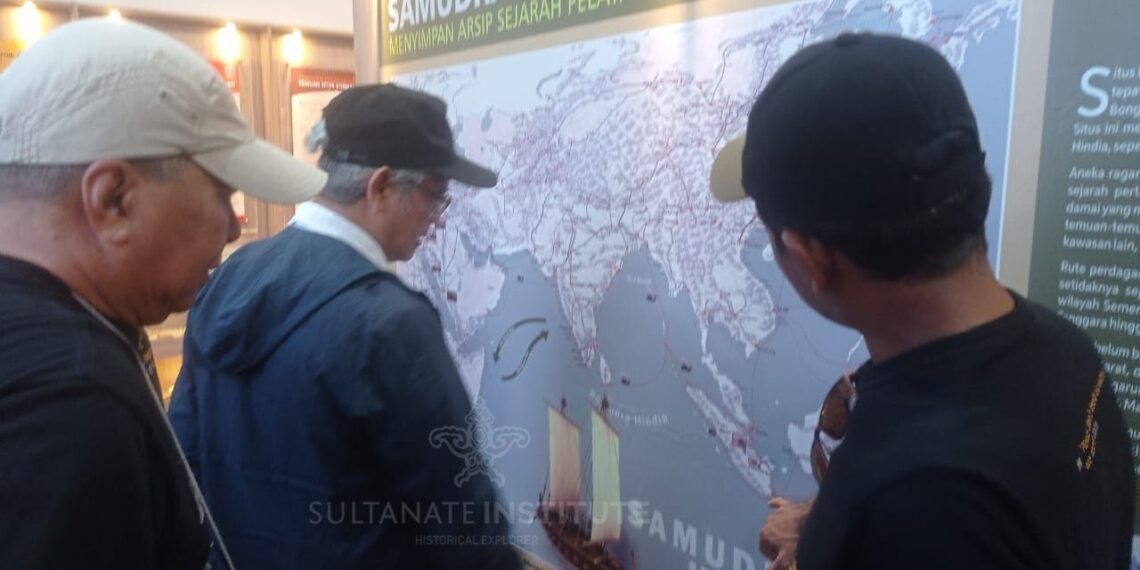

Pada abad ke-7 hingga abad ke-10 M, jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami perkembangan pesat. Di tengah jejaring maritim tersebut, Sumatra dengan pelabuhan-pelabuhannya yang menghadap ke perairan Samudra Hindia, menjadi simpul penting dalam rute niaga tersebut.

Bukti tekstual maupun temuan data arkeologi menunjukkan eksistensi pelabuhan-pelabuhan di bagian sisi barat Pulau Sumatra selain di sisi timurnya. Bahwa kawasan tersebut menjadi lokasi singgah para pelayar yang datang dari pusat aktivitas maritim di Teluk Persia, sekaligus menandai interaksi awal Islam sejak abad ke-7 M.

Melalui Situs Bongal, diskursus kemaritiman muncul dalam memperkaya pandangan terhadap narasi sejarah modern yang sering kali menempatkan perkembangan Islam di Nusantara dalam kerangka politik negara-bangsa, yang menekankan proses Islamisasi setelah abad ke-13. Temuan di Bongal menantang pandangan ini dengan menunjukkan bukti keterlibatan lebih awal masyarakat lokal dalam jejaring global Islam, baik melalui perdagangan, pertukaran teknologi, maupun adopsi elemen budaya material.

Ekskavasi di Situs Bongal telah menghasilkan beragam artefak yang menunjukkan adanya kontak intensif antara komunitas lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Ditemukan artefak berbahan kaca, tembikar turquoise glaze, wadah Qalam, artefak logam alat medis, lempengen logam berinskripsi Arab, manik-manik, pecahan tembikar/gerabah Asia Selatan, pecahan keramik dan porselen Cina, serta komoditas utama di Situs Bongal yaitu aromatika sisa resin pohon kapur (Dryobalanops aromatica) dan sisa-sisa komoditas rempah di antaranya kacang-kacangan dan biji-bijian seperti pala (Myristica fragrans), kemiri (Aleurites moluccanus), kapulaga (Amomum compactum), dan keluwak/kepahyang/pucung (Pangium edule).

Temuan-temuan ini bukan hanya memperkaya data arkeologi regional, tetapi juga membuka ruang interpretasi baru tentang dinamika Islamisasi di Nusantara. Sumatra tidak sekadar menjadi penerima pengaruh, melainkan juga bagian aktif dalam jaringan maritim yang berperan menyebarkan gagasan, teknologi, dan nilai-nilai budaya Islam di Asia Tenggara.

Untuk memahami data arkeologis dari situs Bongal secara komprehensif, diperlukan pendekatan dokumentasi yang sistematis dan terbuka. Dalam konteks ini, Maritime Asia Heritage Survey (MAHS) menawarkan pendekatan yang tepat dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan warisan budaya material maritim tersebut.

Hal tersebut dilakukan dengan metode digitalisasi tiga dimensi, pemetaan geografis, dan katalogisasi terbuka, yang memungkinkan para peneliti mengakses data lintas negara untuk menganalisis pola-pola pertukaran budaya dan ekonomi maritim secara lebih luas.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kerja kolaboratif antarpeneliti, tetapi juga membantu pelestarian data arkeologis yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan aktivitas manusia. Dengan demikian, Bongal menjadi contoh nyata bagaimana integrasi metode arkeologi dengan teknologi digital dapat menghasilkan pemahaman baru tentang sejarah kawasan.

Pelestarian warisan budaya ini perlu dilakukan karena Situs Bongal memperlihatkan bahwa jejaring maritim Islam bukanlah sistem yang seragam, melainkan jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor lokal dengan tingkat partisipasi berbeda.

Keterlibatan masyarakat Sumatra dalam jejaring ini memperlihatkan adanya mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi, serta kemampuan adaptasi budaya terhadap pengaruh luar. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan lintas-disiplin antara arkeologi, sejarah, dan studi Islam maritim untuk memahami bagaimana interaksi global membentuk identitas lokal di kawasan Asia Tenggara.