Lokasi penemuan

Batu nisan ini ditemukan di Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, di sebuah ladang cabai milik warga yang berlokasi tidak jauh dari badan jalan Krueng Raya-Laweung, di atas sebuah bukit. Penemuan ini hasil kerjasama antara CISAH (Center for Information of Samudra Pasai Heritage) dengan Mizuar Mahdi.

Kondisi

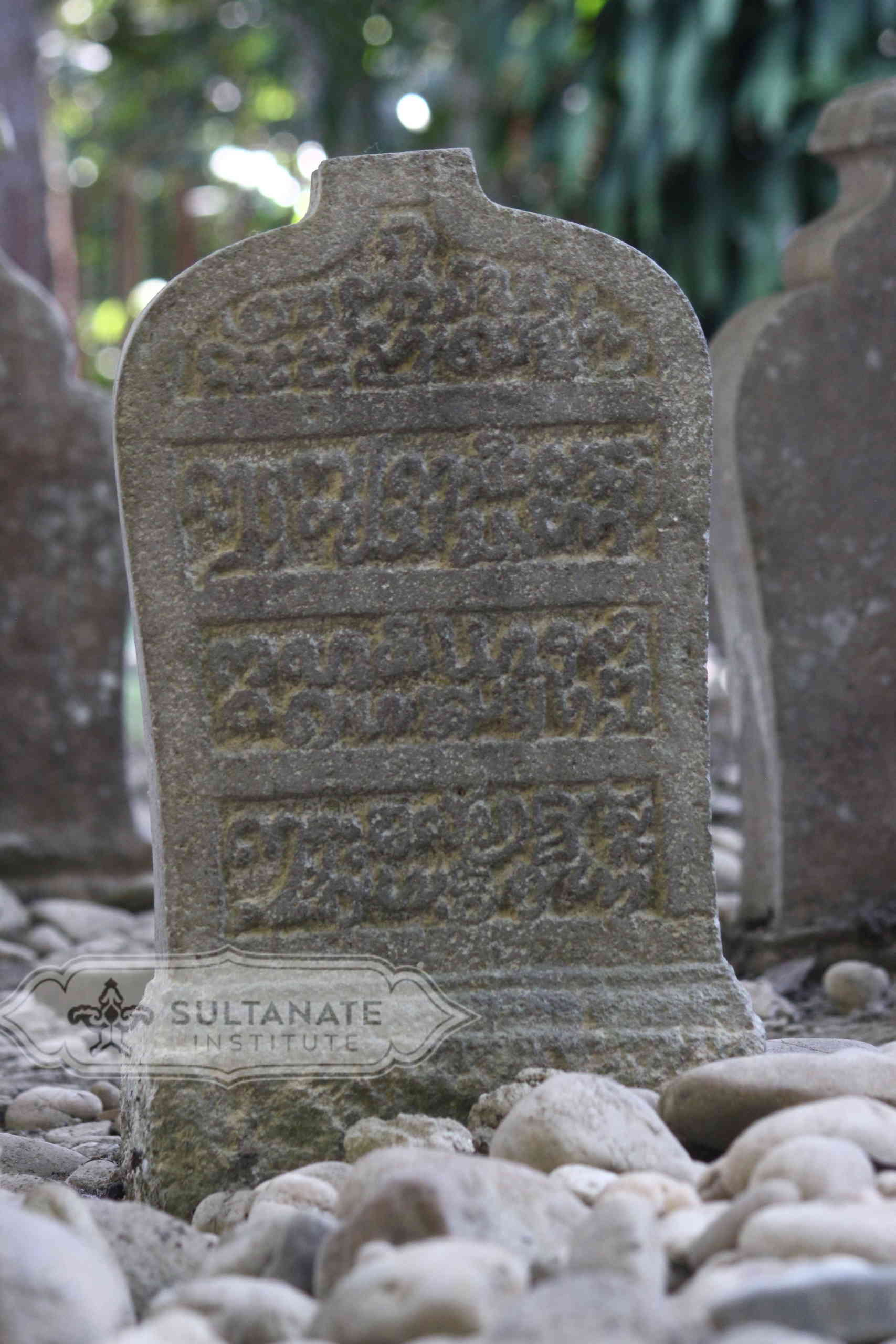

Batu nisan ditemukan dalam kondisi baik sekali dengan bagian puncak sudah patah. Inskripsi bica dibaca dengan jelas.

Tipe Batu Nisan

Batu nisan ini bertipe plang-pleing. Nisan ini berbentuk persegi empat pada bagian atas permukaan tanah, dan semakin ke atas semakin mengerucut, tapi bagian puncaknya telah patah.

Bahan

–

Dimensi

–

Ornamen

Pada setiap sisi nisan: di bagian bawah sekali terdapat [les] ornamen dengan motif floris; di atasnya, panel berisi inskripsi; lalu di bagian atasnya lagi, relief hiasan dengan motif floris, yang dipadu dengan lengkungan-lengkungan tebal, sangat menonjol dan tertata, hingga mencapai puncak batu nisan. Inspirasi untuk relief lengkungan-lengkungan itu tampaknya telah ditimba dari bentuk gulungan gelombang.

Inskripsi

Konteks

(1)

Suatu hal yang teramati pada banyak nisan peninggalan sejarah Samudra Pasai dari paroh pertama abad ke-9 hijriah (abad ke-15 masehi) yaitu bahwa khath naskhiy lebih sering digunakan. Tetapi, pada paroh kedua abad tersebut, muncul perkembangan baru di mana kaidah-kaidah khath yang sudah dikenal mengalami perubahan sehingga khath tidak saja ditujukan untuk penulisan yang benar, rapi dan indah, tapi juga untuk melukis.

Dalam perkembangannya yang baru ini, khath dapat memberikan efek-efek yang menghasilkan suatu gambar atau lukisan yang abstrak. Dalam pertengahan kedua abad tersebut, khath semacam ini nampaknya sangat diminati oleh para seniman kaligrafi (khaththath) karena membuka ruang yang lebih besar bagi mereka mengekspresikan inspirasi yang didapat dari lingkungan budaya yang mereka hidupi. Dalam sejarah kaligrafi Arab, khath ini disebut dengan Thughra’.

Kaligrafi Arab pada nisan makam Qadhi Isma’il yang wafat pada Jum’at, 7 Syawwal 852 Hijriah, juga menampilkan khath Thughra’. Kaligrafi itu dibentuk untuk mengekspresikan ilhaman satu wujud yang paling esensial dalam kehidupan budaya masyarakat maritim, yakni laut beserta ombaknya yang bergulung-gulung.

(2)

Pada epitaf makam disebutkan Maulana Qadhi (tuan kami qadhi). Dalam Lisan Al-‘Arab, salah satu makna maula ialah: “wali yang mengurusi urusanmu.” Gelar maulana—dengan penambahan dhamir al-mutakallim—yang berarti tuan kami telah digunakan oleh khalifah-khalifah dari Dinasti ‘Abbasiyah, dan sangat banyak digunakan, kemudian, untuk khalifah-khalifah dari Dinasti Fathimiyyah, bahkan bukan saja untuk khalifah tapi juga untuk wazir (menteri). Kemudian, semenjak masa Shalahuddin Al-Ayyubi, gelar maulana ini menjadi gelar paling penting bagi para sultan dan malik (raja), dan menjadi gelar khusus sultan. Namun, meskipun gelar ini selalu digunakan untuk para sultan, sesekali digunakan pula untuk amir-amir besar. Dan pada abad ke-9 hijriah, gelar maulana sudah dibolehkan untuk para pejabat tinggi sipil seperti qadhi. Pada sebuah prasasti bertarikh tahun 848 hijriah di Masjid Qadhi Yahya, gelar maulana disebutkan untuk Qadhi Yahya. Pada masa kemudian gelar ini juga sudah digunakan untuk para ulama.

Penyebutan gelar maulana untuk Qadhi Isma’il sebagaimana terdapat pada nisan makamnya, juga ikut membuktikan penggunaan gelar ini untuk qadhi pada abad ke-9 hijriah.

Qadhi adalah seorang yang dipercayakan secara khusus untuk mengurusi qadha’ (kehakiman). Menurut Syafi’iyyah: qadha’ adalah peleraian sengketa antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah. Al-Mawardi (wafat 450 hijriah) dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menerangkan, seseorang hanya dapat diangkat sebagai qadhi apabila telah melengkapi tujuh syarat. Dan hanya dengan memiliki [kelengkapan] syarat-syarat tersebut, ia dapat diikuti, dan keputusannya dilaksanakan. Lalu Al-Mawardi menjelaskan bahwa di antara syarat tersebut adalah al-‘adalah (kelurusan sikap) dan al-‘ilmu bi al- ahkam asy-syar’iyyah (pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at).

Al-Mawardi menjelaskan, al-‘adalah ialah jujur dalam bertuturkata, nyata amanahnya, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan (‘afif), terlindungi dari perkara-perkara berdosa, tidak pernah ragu-ragu, terkendali pada saat suka dan marah, selalu melakukan hal yang layak dengan marwah orang semisal dia baik menyangkut agama maupun dunianya. Apabila ia telah melengkapi dirinya dengan pekerti-pekerti ini maka itulah al-‘adalah yang membuatnya diizinkan bersaksi serta dibenarkan memangku kewenangannya [sebagai qadhi].

Kemudian, kata Al-Mawardi, “Pengetahuannya tentang hukum-hukum syari’at harus meliputi pengetahuan tentang ushul berikut keterikatannya dengan furu’. Dan dasar-dasar (ushul) hukum dalam syari’at itu ada empat, maka pertama: ia menguasai pengetahuan tentang Kitab Allah ‘Azza wa Jalla (Al-Qur’an) sampai pada tahap ia mampu mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya: nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, ‘umum dan khushush, mujmal dan mufassar. Kedua: ia menguasai pengetahuan tentang Sunnah Rasulullah (saw.) yang autentik baik perkataan maupun perbuatan begitu pula cara-cara periwayatannya, baik yang mutawatir maupun ahad, shahih maupun lemah, yang terikat dengan suatu sebab ataupun yang umum. Ketiga: mengetahui penafsiran salaf, hal-hal yang telah disepakati oleh mereka, dan hal-hal yang yang diperselisihkan, sehingga ia dapat mengikuti yang telah disepakati (ijma’), dan menguras seluruh kemampuannya untuk berpendapat dalam persoalan yang diperselisihkan.”

Dan keempat, lanjut Al-Mawardi, memiliki pengetahuan tengtang qiyas yang diperlukan untuk dapat mengembalikan persoalan-persoalan furu’ yang tidak dinyatakan kepada persoalan-persoalan ushul yang telah dinyatakan dan yang telah disepakati. Ini supaya ia dapat menemukan jalan untuk mengetahui hukum-hukum dari berbagai persoalan yang timbul dan dapat membedakan antara yang haq dan yang batil.

“Apabila pengetahuannya telah mencakup keempat ushul dalam hukum-hukum syari’at ini,” tulis Al-Mawardi kemudian, “berarti ia telah menjadi seorang yang mujtahid dalam agama; dia diizinkan berfatwa dan menghakimi, dan diizinkan pula untuk dimintai fatwa dan keputusan hukum darinya. Apabila ia tidak menguasai keempat ushul tersebut, atau bahkan tidak menguasai salah satunya saja, maka ia tidak termasuk dalam ahli ijtihad (mujtahid) dan tidak diizinkan baginya untuk mengeluarkan fatwa begitu pula untuk menghakimi.”

(3)

Gelar Shadrul Islam, sebagaimana terdapat pada epitaf nisan, berarti pemuka para ulama Islam. Gelar serupa pernah dipakai untuk Nizhamul Mulk, seorang wazir Dinasti Seljuk (wafat 485 hijriah), pada sebuah prasasti bertarikh 475 di Masjid Umawiy, Damaskus.

Namun di Kerajaan Lamuri, penggunaan gelar ini, tampaknya, sama dengan penggunaan gelar Syaikhul Islam, yakni syaikh para ulama Islam. Pada masa pemerintahan Dinasti ‘Utsmaniyyah, gelar Syaikhul Islam dipakai untuk orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam urusan keagamaan, bermazhab Hanafiy, dan bertempat di Istambul. Tapi sebelum itu, Syaikhul Islam merupakan gelar bagi para faqih dan mujtahid.

Begitu pula, barangkali, dengan gelar Shadrul Islam di Kerajaan Lamuri. Tapi, apakah gelar Shadrul Islam juga merupakan gelar untuk pemegang jabatan tertinggi dalam urusan keagamaan di Lamuri? ini perlu kepada data sejarah yang lain.

Sementara gelar Ash-Shadr—tanpa idhafat kepada Islam—sudah mulai digunakan semenjak permulaan abad ke-6 hijriah, terutama untuk para ulama. Di antaranya, untuk Imam Abu Hamid Al-Ghazaliy pada sebuah prasasti dari tahun 505 hijriah.

Sementara Syihabuddin Al-Qalqasyandi Asy-Syafi’iy (wafat 821 hijriah) mengatakan, As-Shadr adalah gelar para saudagar atau semisal mereka, yakni orang yang berada di bagian muka dalam berbagai majelis. Maka, mungkin saja juga, penggelaran seorang tokoh ulama di Lamuri dengan Shadrul Islam punya latar belakang terkait masyarakat Kerajaan Lamuri yang memiliki peran besar dalam dunia perdagangan maritim.

(4)

Pada nisan Qadhi Isma’il juga terdapat inskripsi ayat Al-Qur’an surah An-Nisa’: 78. Maknanya, sebagaimana kata Syaikh Zadah (wafat 951 hijriah): Di tempat mana pun kau berada, kematian akan mendapatimu, yakni tidak ada cara bagimu untuk melepaskan diri darinya, maka kematian dalam keadaan yang berujung pada kebahagiaan abadi lebih baik daripada kematian dalam keadaan selain itu.

Buruj Musyayyadah. Kata Al-Baidhawiy (wafat 691 hijriah), “Buruj ialah istana-istana atau benteng-benteng yang tinggi. Makna asli dari kata buruj adalah rumah-rumah yang berada di sekeliling istana, diambil dari kata dalam kalimat tabarrajat al-mar’ah ketika seorang perempuan telah menampakkan dirinya.”

Syaikh Zadah menambahkan, karena kata al-burj diambil dari kata al-baraj yang berarti tampak, maka kata ini dapat digunakan untuk setiap istana dan benteng yang tinggi lantaran makna “tampak” di situ memang nyata. Dan dikatakan syada bina’uh, asyadahu, dan syayyadahu apabila seseorang telah meninggikan sebuah bangunan atau telah mewarnai bangunan dan mencampurinya dengan syid, yaitu batu kapur.

Selain untuk maksud peringatan dan nasehat, apakah pemahatan ayat ini juga ditujukan untuk maksud lain, misalnya, untuk mensiyalir adanya relevansi kandungan ayat dengan kenyataan lingkungan setempat pada masa dulu, yakni adanya bangunan-bangunan berwarna kapur serta tembok-tembok benteng di tempat itu.

Konteks kawasan situs Lamreh dan Kuta Leubok, serta beberapa struktur peninggalan sejarah yang ditemukan di permukaan, mengindikasikan adanya sebuah bekas kota yang hampir mirip penggambaran Al-Qur’an dalam surah An- Nisa’: 78; buruj musyayyadah (istana-istana atau benteng-benteng yang tinggi dan berwarna kapur).

Suatu penelitian arkeologi yang dilakukan secara serius di masa mendatang diharapkan dapat menyingkap lebih banyak hal tentang kota peninggalan sejarah Kerajaan Lamuri ini.

(5)

Selain inskripsi ayat Al-Qur’an juga terdapat inskripsi ungkapan lainnya.

Hadits: “Dunia adalah lahan bercocok tanam untuk akhirat.”

Abu Hamid Al-Ghazaliy (wafat 505 hijriah) menyebutkan hadits ini dalam Al-‘Ihya’, namun ‘Abdurrahim Al-‘Iraqiy (wafat 806 hijriah) mengatakan ia tidak pernah mendapatkan hadits marfu’ dengan lafaz demikian dan Al-‘Uqailiy meriwayatkannya dalam Ad-Dhu’afa’.

“Dunia itu fana dan akhirat itu kekal.”

Allah Ta’ala berfirman dalam surah Al-A’la ayat 16-17:

بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى

Kata Ibnu Jarir At-Thabariy (wafat 310 hijriah) dalam Jami’ Al-Bayan: “Allah mengatakan kepada manusia: Tetapi kamu, wahai sekalian manusia, mengedepankan perhiasan dunia daripada akhirat. Dan akhirat lebih baik—bagi kamu—dan lebih kekal, yakni: dan perhiasan akhirat bagi kamu, wahai sekalian manusia, lebih baik dan lebih kekal sebab kehidupan dunia itu fana dan akhirat itu kekal; [akhirat] tidak akan habis lagi tidak akan musnah.

Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Ibnu Katsir (wafat 774 hijriah), bermakna pahala Allah di akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Sesungguhnya dunia itu hina lagi fana dan akhirat itu mulia lagi kekal, maka bagaimana seorang yang waras bisa mengedepankan sesuatu yang fana di atas suatu yang kekal..?!

Dalam Dzam Ad-Dunya, Ibnu Abi Ad-Dunya (wafat 281 hijriah) meriwayatkan bahwa khutbah terakhir yang disampaikan ‘Utsman di depan sekelompok orang: “Sesungguhnya Allah memberikan untukmu dunia supaya kamu dapat mencari akhirat. Dia tidak memberikannya kepadamu agar kamu menyandarkan diri kepadanya. Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Jangan sampai yang fana itu membingungkanmu, dan jangan sampai pula ia melalaikanmu dari yang kekal. Dunia itu berakhir, dan tempat kembali sesungguhnya kepada Allah, maka bertaqwalah kepada Allah. Taqwa kepada-Nya adalah penyelamat dari azab-Nya, dan perantara ke sisi-Nya. Berhati-hatilah dengan Allah. Tetaplah kamu di dalam jama’ah, dan jangan sampai kamu berpartai-partai—Ustman lantas membaca ayat 103 dari surah Al ‘Imran.

“Dunia itu sementara, maka jadikanlah ia untuk berbuat taat.”

Ungkapan ini dijumpai dalam Mishbah Asy-Syari’ah yang disandarkan kepada Abu ‘Abdillah Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir (wafat 148 hijriah).

Dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Mawardiy menyebutkan, telah diriwayatkan dari Nabi (saw.) bahwa beliau bersabda: “Sebaik-baik tunggangan ialah dunia. Maka, tunggangilah dia, ia akan mengantarkanmu [untuk memperoleh] akhirat.”

“Kematian adalah titian yang sampailah seorang kekasih kepada…” Pada nisan, ungkapan ini terputus sampai kata “kepada..”. Dan redaksi yang sempurna ialah sebagaimana disebutkan Abu Muhammad ‘Abdul Haq Al-Isybiliy (wafat 581 hijriah) dalam Al-‘Aqibah, dan Abu ‘Abdillah Muhammad Al-Qurthubiy (wafat 671 hijriah) dalam At-Tazkirah:

الموت جسر یوصل الحبیب إلى الحبیب

“Kematian adalah titian yang mengantarkan seorang kekasih (hamba yang taat) kepada Kekasihnya (Allah).”